コンテンツのファンにとってNFTのメリットとは?

特定非営利活動法人アニメ産業イノベーション会議主催のオンラインセミナー・イベント「ANIME×NFTイノベーションカンファレンス2022」。今回は3日目のセッション「メディアとファンを結ぶNFT」の模様をお届けする。

モデレーターは遠藤亮治氏(epio編集長)。テレビ朝日メディアプレックス デジタルマーケティング事業本部にて先端技術および新規事業開発を担当するほか、ネクストテクノロジー情報WEBサイト「epio」の編集長でもある。

さわえみか氏、伊藤佑介氏、中村太一氏の3名がゲスト。モデレーターは遠藤亮治氏が務める

モデレーターの遠藤氏はまずNFTのメリットとして、「デジタルコンテンツに価値が証明できる」ことを挙げる。メディア側としては、価値があるコンテンツを提供できる。一方、ファン、消費者側としては、価値があるモノ・ことにコミットできるとした。

遠藤亮治氏。テレビ朝日と共同でNFT事業やメタバース事業を推進中

「ただ、NFTには課題もある」として、ゲストスピーカーに今の活動を通して、メディアとファンの間でNFTがどのように活用できるのか聞いてみたいと提案してセッションは幕を開けた。ゲストはさわえみか氏、伊藤佑介氏、中村太一氏の3名だ。

さわえみか氏は、オープンなメタバースを実現するVR法人「HIKKY」のCEO。2017年からメタバースの活動を始め、NFTは2021年9月から活用しているとのこと。メタバース業界で活動しているだけに、本人もアバターで登場した。

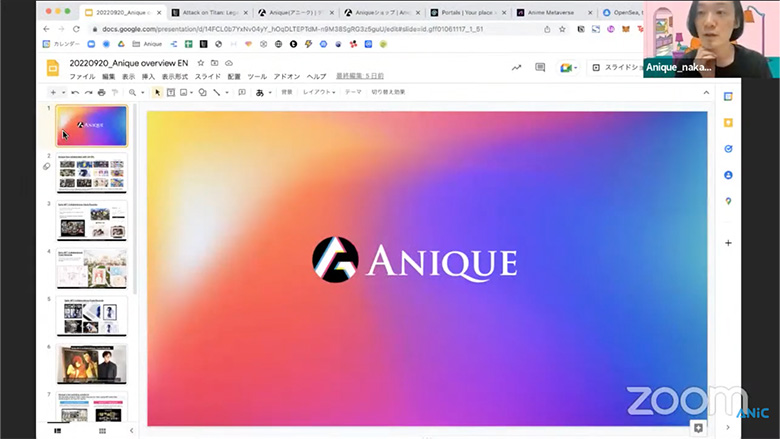

伊藤佑介氏は、一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ(JCBI)の代表理事。2016年からメディア、コンテンツ領域のブロックチェーン活用研究に取り組み、2020年にJCBIを発足した。

中村太一氏は、アニメ・漫画アートワークのデジタル・コレクション・サービス「Anique(アニーク)」を企画・運用するAniqueの代表。

「メディアとファンを結ぶNFT」をテーマに、熱いセッションが繰り広げられた

ファンが喜ぶ体験を、ファンと一緒に設計するAnique

セッションは、ゲスト3名が現在の活動・事例を踏まえてNFTの魅力を語るところからスタート。まずは中村氏から、NFTに関わり始めた頃から現在までを振り返った。

中村氏はNFTで版権絵を取り扱い始めた頃、デジタル素材に価値を付けて持ち主を証明できるNFTについて、「眠っている資産の活用になる」と感じたという。

Anique代表の中村太一氏

一方で、「NFTであることだけに価値はないのかな、と思っていた」とも語り、いかにファン、届けたい人が喜ぶような価値を練り込んで渡せるのかを考えているという。

一例として、Aniqueで扱うデジタルコレクションをスライドで紹介。たとえば漫画『進撃の巨人』のデジタルアートでは、ファンが購入することを考え、ただデジタルの作品を渡すのではなく、デジタルデータをセルフィルムに印刷し、フィジカルの一点物も入手できるようにしている。

また、漫画『五等分の花嫁』のNFTグッズでは、作品を所有することで、共同パートナー名を記載したデジタル証明書を発行。作者や編集者とともに共同パートナーとして名を連ねられるようになっていたり、イベントに参加できたりといった“特典”がある。

これらのコレクションを紹介した中村氏は、「ファンの方が喜ぶ体験と一緒に設計して、NFTをお届けする」とAniqueでの活動をまとめた。

Aniqueでは、アートワークと作品を愛するファンとを結びつけることで、創り手に利益が還元され続ける世界を目指すとしている

メタバースの“住人”であるさわえみか氏。NFTを活用する場が生み出されることを期待して

続いて、HIKKYのCEO・さわえ氏が事業内容およびNFTの活用例を紹介。カンファレンスにアバターで登場するほどのメタバースの“住人”であるさわえ氏は、NFTをどう見ているのか。

さわえみか氏。メタバースでの活動にもNFTを活用している

さわえ氏は、来場者が会場に展示された3Dアバターや3Dモデルなどを試着・鑑賞・購入できる「バーチャルマーケット」の事例を紹介。そこでは、ユーザー側が自分のブースを出展し、3Dモデルやギミックなどを販売、欲しいと思ったらユーザーが購入できるようになっている。

「NFTがなかったとしても、(メタバースの世界で)経済は回っている、価値が生まれている」と語るさわえ氏。また、「VRChat」などを含め、すべてのメタバース空間がNFTを許可されているわけではないという。

メタバース上の世界では、誰もがアバターで好きな外見になることが可能だ

一方、「その中で、プラットフォーム間の行き来やデジタルの使い方として、NFTはとても面白いもの」と語る。NFTを活用することによって、好きなものを買うだけの人たちだけでなく、違う価値観を持った人が集まってくるのではないかと考えているという。

「コミュニティの形成・技術の実験においても、いろいろな使い方ができる」と判断したさわえ氏は、2021年の中頃に『個人でまず触って遊んでみよう』と考え、2022年にはNFTを出展できるプラットフォームをまたいだ場「NFT FESTA」を開催。2022年1月に開催された第1回では1万6000人、同年4月29日~5月5日開催の第2回はそれ以上の人が来場したとのこと。

「NFT FESTA」はメタバース上で開催されたNFTクリエイターたちによる展示会

「ワイワイすることが好きなので、ワイワイできるメタバース空間を作ってきた」と振り返るさわえ氏。メタバースとNFTの組み合わせについて、「2021年頃は、NFTを使うために絵を描く、いわば“技術を使うために作品を作る”というクリエイターが多かった。しかしNFTを活用する場が生まれれば『秘密の部屋ができる』『このキーがあればこういうギミックができる』など、“作品を作るために技術を使う”ような土壌になるのではないか」と期待を込めて話した。

手軽に作品が見せられることにNFTの有用性を感じた

さわえ氏のトークを受けて、遠藤氏は「ワイワイする場を作ってきたということだが、クリエイターや作り手側から、フィードバックや意見をもらったことはあるか」と質問。

これに対し、さわえ氏は「新しい文化の開拓は、会社よりも動きが軽い個人の『何かをしたい』という力が大きい。そういうとき、クリエイターは発信が苦手だったりする。今でこそ“コミュニティーで集まってチームでなにかやる”ということができるようになったけど、最初はそうでもなかった」と、歴史を踏まえながら答える。

発信が苦手な人も少なくないというクリエイターからのフィードバックとして、「人と会える機会、人に見つけてもらう、交わる機会が増えていくのがすごく楽しいと言ってくださっている」と話したさわえ氏。「人と一緒に回ることで、『その服似合うじゃん』『あの人を知ってる』みたいな。メタバースという空間が広がれば、出会うきっかけが増えていく」と続けた。

そこから、「アバターを着て過ごすという新しい価値もある。かわいいアバターが評判がよかったり、海外の人にソーセージのアバターがウケていたり。そういった土壌が広がればクリエイターの化学反応が見られる」とまとめた。

NFTを活用しているゲストたちだけあり、各々の視点から魅力が語られる

さらに、さわえ氏は、メタバース空間におけるプラットフォーム間の行き来についても解説。アバターの行き来自体は、VRM(VRアプリケーション向けの人型3Dモデルデータを扱うためのファイルフォーマット)があり、NFTが必要というわけではない。一方で、プラットフォームの制限なども存在している。

そこから、購入したNFT作品をギャラリーに飾ることができる展示空間「OnCyber(オンサイバー)」を紹介。イーサリアムベースのトークンを保存しておくWebウォレットを接続することで、メタバース空間にNFT作品が置けるというものだ。

他のプラットフォームの場合、作品を飾ろうとしても、作品を1つずつアップロードし、Unityを介して……など手間がかかる上に、誰もができるわけではないという。さわえ氏は、「(OnCyberによるNFT作品の展示が)衝撃的だった。3D空間へ簡単に置けるので、並んでいる物が欲しくなるという体験」から、NFTの有用性を感じたとのこと。

NFTを活用したコレクションの手軽な展示という事例に共感したのが、遠藤氏だ。「自分もNFTをやっているが、購入したコレクションは自分が見られるだけ。見せびらかしたいわけではないにせよ、見せたいという欲求もある」として、「メタバース上でアバターを見せられるだけでも、すごくいいなと。そういったサービスが生まれていくといい」と、理想を語った。

課題解決から入っていかないと、NFTは広まらないのではないか

中村氏、さわえ氏のトークを受けて、3番目に話したのは伊藤氏。「NFTやブロックチェーンに可能性を感じている。ファンのコミュニティも素敵なことだと思う。サービスを超えてNFT作品を飾れる、企業を超えてデジタルコンテンツを扱えるというのはワクワクする」「ビジネスにとっても、価値が出るんじゃないかと思っている」と話す。

伊藤佑介氏。2020年2月に、「一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ」を立ち上げる

また、「企業間でウォレットに入っているNFTを他のプラットフォームで使えるというのが、一部の領域でテーマとしてあるのではないか」としつつ、その領域においてはIPホルダーの企業間の信頼関係がないとコラボレーションは難しいと判断しているとのこと。「そういった領域にチャレンジする仲間の1人になりたい」と語った。

伊藤氏が手にしているのは、NFTで真贋証明が可能な「BE@RBRICK(ベアブリック)」

伊藤氏は具体的な取り組みとして、博報堂プロダクツとメディコム・トイとの「BE@RBRICK(ベアブリック)」に搭載した、真贋証明にNFTを使った模倣品対策ソリューション「du-al.io(デュアルドットアイオー)」を紹介。

フィギュアの中にチップが入っており、スマートフォンをかざすと反応。本物の場合はオフィシャルなものだとスマホ画面が反応する仕組みだという。

このソリューションについて伊藤氏は、「複数のユーザー間のコミュニケーションのためのNFTではなく、まずは一人のユーザーの課題解決のためにNFTを活用したユースケースである」と説明。「インターネットも、最初からSNSのような複数のユーザー間のコミュニケーションのための活用から始まった訳ではなく、一人のユーザーが世界のどこにいてもファイルに簡単にアクセスできるようにする、といった空間を超えた情報へのアクセスという課題解決に活用されることから始まった」と歴史を振り返る。

NFTを活用し、スマートフォンの画面上でアイテムの真贋証明が可能

そして、「NFTやブロックチェーンも、時間がかかるとしても、いきなりコミュニケーション活用からではなく、課題解決のための活用からはじまるのではないかと考えている」とし、まずは課題解決から入っていかないと、NFTは一気には広まらないのでないか……と語った。

伊藤氏が紹介したようなNFTのソリューションは、どのような課題解決に役立つのか。伊藤氏が例として挙げるのは、ある物理的なアイテムを売買する際に、それが違法に販売された模造品ではないことを確認できる、つまり安心安全に正規品を二次流通したいというケースだ。

モノのほかに、本物であるという証明も送れるというわけだ。伊藤氏によれば、「買い手は真贋の証明がほしいので、モノの移転と、保証書としてのNFTの移転が同時に動く」という。

さらに、将来への展望として伊藤氏は、「さまざまなモノにNFT付きチップが搭載されて、安心安全に正規品が二次流通できるようにしていった結果としてNFTの普及が進んだ後、たとえばNFTを所持しているファンだけが、BE@RBRICKをアバター化してメタバース空間に入って楽しめる体験ができるサービスを実現する、といった未来も考えられる」と期待を込めて話す。

「ユーザーが楽しんでいるサービスを使って他のサービスでも体験できるような企業間連携をやりたい」とまとめた。

各々の視点から語られるNFT談義は、セッションが進むごとに熱を帯びていく

NFTは「わかりやすい」「買いやすい」が大事?

3人のゲストの話を受けて遠藤氏は、「メディアとファンを結ぶNFT」というセッションのテーマを踏まえ、「NFTは知れば知るほどマニアックな使い方になってしまうが、ファンのみんな、一人ひとりのわかりやすい事例が本当に必要だなと思っている」と話す。

すると中村氏は、「さわえさんのように、NFTをたくさん買っているという人は日本では少ない。コミュニティでNFTを扱ったりメタバースで競争している人だからこそだと思う」と発言。

「そういう流れを経て、どういう感覚になっていくのか。どんなNFTが欲しくなるのか。転売したいという人もいれば、コレクションしたいという人も多い。人によってはイーサリアムでないとNFTじゃないという人もいる。その感覚を聞きたい」と、さわえ氏に問いかける。

セッション中にアバターを“着替える”さわえ氏。ハロウィンの衣装は「1,200円で買いました」とのこと

さわえ氏は、「私自身はVRのSNS文化の中で、日本円でデジタルデータを買うことが当たり前。いろいろなデータにお金を使っている」と答え、その場でハロウィンの衣装であるアバターに“変身”。『機動戦士ガンダム』が好きな人がプラモデルを購入して積み上げることを例え話に、「私も買ったはいいけれど使っていないデジタルデータがいっぱいある」と笑う。

さわえ氏によれば、NFT作品を購入するのは「チェーンの有無以前に、誰が作ったから買いたいとか、今はこの人が作ったこのデータだから買いたいとか……そんな感じで、オンラインの自分が『これを買ったよ』『部屋に飾れたよ』と楽しむ感じ」だという。

「みんなに見てほしい、空いている壁に飾れるものが欲しい、と。その結果、オンライン上の楽しみが広がる。いま触っていたら、『2022年に触れてたんだよ』と2025年に言えるかもしれない。そういう時代を楽しみながらやっているところもある」とさわえ氏。

また、NFT作品を購入する中で、さわえ氏は「手を出しにくいものよりは、興味があり買いやすいものから買っている」と話す。

この発言に、「買いやすいって、本当に大事」と頷いたのが、遠藤氏。遠藤氏によると、テレビ朝日で番組とコラボしてNFTを発売する企画を発表した際、「買い方がわからない、口座を作らないといけない」と悩む人がいたという。

NFTにとって「買いやすい」がキーになると語る遠藤氏

「これまでのプレゼント企画はリツイートキャンペーンなど、誰でも参加できてすぐに渡せる体裁だった。現在のNFTは、一般の人がなかなか買いづらい。グローバルだと、オープンなチェーンで、きちんとウォレットを持って……という形になってしまう。『買いやすい』にすることは、単純に課題」と遠藤氏。

「技術的な課題というよりも、そもそも我々はNFTに近しいところで生活しているからなんとか対応できているけれど、そうした諸々を乗り越えて買ってくれというのはなかなか難しいなと感じた」。

ファンの間で一緒に楽しむことが必要

中村氏は、さわえ氏が話したように、みんなで楽しみたいから買う、保有する、使う……といった流れが「絶対に必要」だと考えているという。

「みんなで楽しみたい」という流れの重要性を説く中村氏

「ぼくらが『五等分の花嫁』の作品を扱ったときに感じたのは、作品のファンに横のつながりがあること。リアルイベントでファンが集まった際に、NFTを持っている人の名前をブワーッと会場に出していたら、ファンの人たちが写真に撮っていた。『一緒に楽しんでいるあの人の名前がないかな』と探している。イベント会場にみんなが集まっている、そのつながりが可視化されていく。なるほど、と思った」と語る中村氏。

中村氏によれば、「ブロックチェーンはあくまで『分散型台帳』で、AさんからBさんに送った履歴を改ざんできないようにするという機能だが、それだけでは説明できない確実に起こっていることが、持っている人同士の連帯感」で、これはファンとメディアの間で起きている新しい流れを感じると話した。

これを受けて遠藤氏は、「SNSもそうだと思うが、ファンがNFTをもっと気軽に活用できるようになると、使っている人がまた新たなカルチャーを作って、それが全体を引っ張るみたいな現象が起きる。そういうものが出てくると、中村さんの言うように新しいコミュニケーションがNFTやブロックチェーンの中で生まれて、また1つのカルチャーになる」とまとめた。

一方、伊藤氏は「NFTが広がるには楽しさとか手軽さとか、いろんな要素が必要になると思っていて、そこにヒットすることを自分の領域でやりたいなと思っている」と話す。

「現在は私も含めトライアンドエラーの最中。本当の意味でコミュニティを活性化できるようなものまで昇華できれば、手に取る人も増えるだろうし、楽しみ方も増える」と期待を込めた。

伊藤氏は、NFTの活用に明るい未来があると捉えているようだ

キーワードは「楽しさ」「手軽さ」

ゲストの話を受けて遠藤氏は、「楽しさ」「手軽さ」をキーワードに挙げ、「どちらも皆さんの話を聞いていると必ず出てくる」と述べた。

さわえ氏は「楽しさ」というワードを受けて、「楽しいから……という理由で、社長と一緒にHIKKYを作った」と笑う。

さわえ氏曰く、HIKKYのチームは半分以上が本名ではなく、ミーティングするとアバターで現れるという環境だという。「そんな中でメタバース空間、デジタルな場所での活動が広がっていくと、NFTには『あなたはこれに参加しました』といった称号的な使い方もあると思う」。

その例として、「伊藤さんの飲み会で30人ぐらいにしか配られなかったものがあるとして、それが自分の譲渡不可能なウォレットに保管されて、他の人が見ると『あのときの伊藤さんの飲み会にいた人だ!』とわかる。そういった使い方があればオンラインで楽しむことが増える」と提案した。

HIKKYの活動例として、「Vket Cloud」というスマホ・PCで動くVRエンジンを紹介するさわえ氏

中村氏は、さわえ氏に「最先端ですよね」と感心。「NFTやブロックチェーンを作っている人たちが話すような概念を、さわえさんは実践している。まだ多くの人にまでは概念が落ちていないのかなと」と述べた。

対してさわえ氏はAniqueの活動について、「『五等分の花嫁』も、デジタルでコレクションを持つのが当たり前な世の中になったら、ファンには外せないイベントが生まれていくかも。『あのイベントに参加したという証がほしい』みたいな」と語る。

中村氏も、「伊藤さんのBE@RBRICKのように、アイテムにデジタル証明を付けることで、収集数によって“自分のキャラ推し度合い”を見せられるとか、初回のイベントから参加していることがわかるといった、トークングラフやソーシャルグラフが形成・可視化されていくと面白い」と提案。

この“トークングラフ”という概念に、登壇した4人は共感。遠藤氏は「トークングラフって言葉、いいですね!」と顔を緩ませた。

「メディアとファンを結ぶ“楽しい”NFT」という概念を共有して、カンファレンスは閉幕となった

最後に、セッションに参加した4人が、それぞれの私見を述べた。

伊藤氏は「このイベントに共感している。今回、さまざまなメディア、コンテンツ、アニメ業界の方々が一同に介してNFTについて議論しているのを見て、この領域にトライしている業界の方が増えたことがすごいなと感じたし、いよいよここまで来たんだと感動した」と喜びを語った。

中村氏は、「ぼくは黙々とサービスを作るのが好きというか、こういった場に積極的に出ていく感じではなかったけれど、さまざまな事例を知ることでユーティリティーや体験の作り方を実感できたので、こういう場はありがたい。一緒に“壁打ち”していくなかでアイデアは生まれるので、そういった場ができると面白いなと思った。ありがとうございます」と振り返る。

さわえ氏は、「取締役とかやっていますけど、肩書は関係なく、“楽しい”をより楽しくするためのチャレンジを、楽しみながらやっていきたい」と、セッション中に頻出した「楽しさ」をキーワードにまとめた。

最後に遠藤氏はおよそ1時間のセッションを振り返り、「最初は、課題解決すれば明るい未来があると思い、もうちょっと技術的な話を考えていたけれども、みなさんはまずファンの方々の課題を解決したい、そのための技術であるという形がすごく新鮮だった」「みんな『手軽でワイワイ楽しく』と考えている。そういった世界を作るためにがんばっていることをあらためて感じた。勇気が出ました」と話し、3日間のカンファレンスは幕を閉じた。